Die bedeutendsten Ereignisse und Entwicklungen

der Japanisch-Österreichischen Beziehungen im Überblick.

der Japanisch-Österreichischen Beziehungen im Überblick.

1625: Erster Österreicher in Japan, Christoph Carl Fernberger

1869: Schließung eines Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag in Tokio durch Konteradmiral Anton Freiherr von Petz am 18. Oktober

1871: Vertrag tritt in Kraft nach der Unterzeichnung von Kaiser und Tenno

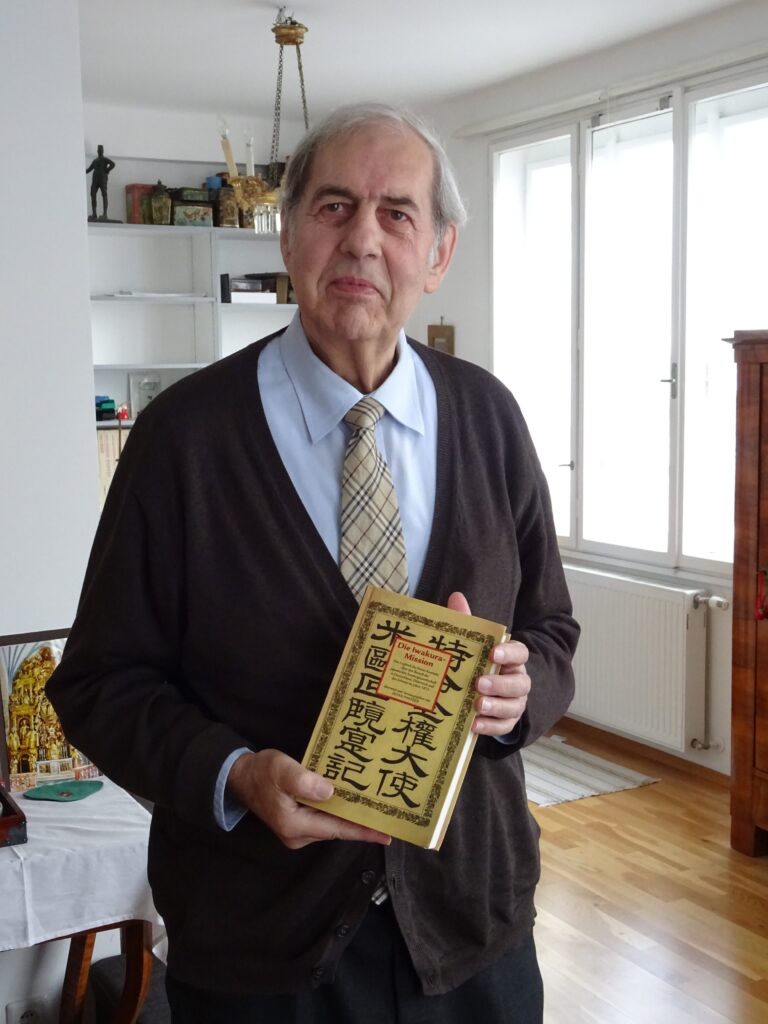

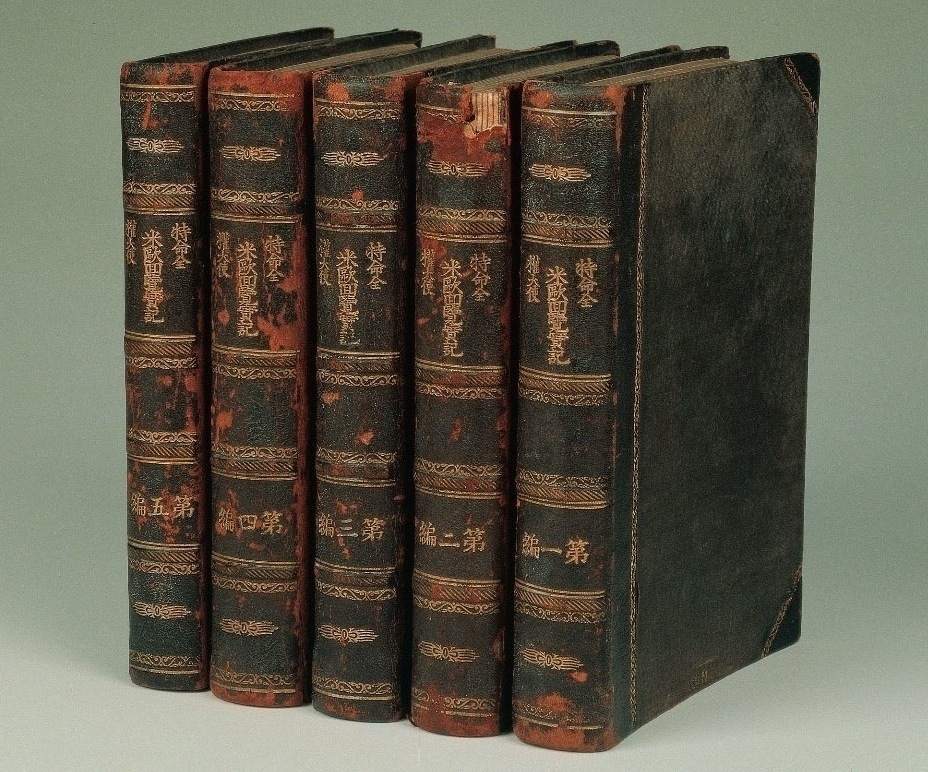

1873: In Wien findet die fünfte Weltausstellung statt mit dem Japanischen Kaiserreich als eines der Ausstellerländer im Rahmen der Iwakura-Mission

1907: Österreichisch-Ungarische Gesandtschaft erhält den Rang einer Botschaft, Entsendung einer Botschaft nach Wien von Seiten Japans

1914: Mit dem Ersten Weltkrieg werden die diplomatischen Beziehungen vorerst abgebrochen

1935: Gründung der Japanisch-Österreichischen Gesellschaft in Tokio durch Baron Mitsui Takaharu

1953: Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen

1955: Am 15. November erkennt Japan als erster Staat die Neutralität Österreichs an

1957: Neue Gesandtschaften in Tokio und Wien erhalten den Rang einer Botschaft

1965: Errichtung des Instituts für Japanologie in Wien

1999: Besuch des Bundespräsidenten Thomas Klestil in Japan

2002: Besuch des japanischen Kaiserpaares in Wien

2009: 140 jähriges Jubiläum, gegenseitige Staatsbesuche von Bundespräsident Heinz Fischer und Prinzenpaar Akishino

Text: Alexander Kuhn